Stell dir vor, du tauchst hinab ins Wasser – genau wie Menschen es schon seit Jahrtausenden tun. Lange bevor Taucheruhren, Neoprenanzüge und Instagram erfunden wurden, sprangen Frauen in Japan, Fischer in Griechenland und Nomaden in Südostasien ins Meer, ausgerüstet nur mit einem einzigen Atemzug. Freediving ist keine Trendsportart unserer Zeit, sondern eine der ältesten Fähigkeiten der Menschheit: ein Abenteuer zwischen Tradition, Mut und Neugier – und manchmal auch die Suche nach dem nächsten Abendessen.

Der erste Tauchgang: Millionen Jahre her – und nie ganz vergessen

Der menschliche Körper besitzt einen eingebauten Tiefsee-Modus: den sogenannten mammalian dive reflex (Säugetierreflex). Dieser wird ausgelöst, sobald das Gesicht mit Wasser in Berührung kommt. Herzfrequenz sinkt, Blut strömt bevorzugt zu den lebenswichtigen Organen, und die Milz schüttet frische rote Blutkörperchen aus – alles für ein Ziel: Überleben unter Wasser. Nettes Feature, oder?

Und es wurde auch fleissig genutzt – lange bevor es Tauchcomputer oder Atemregler gab.

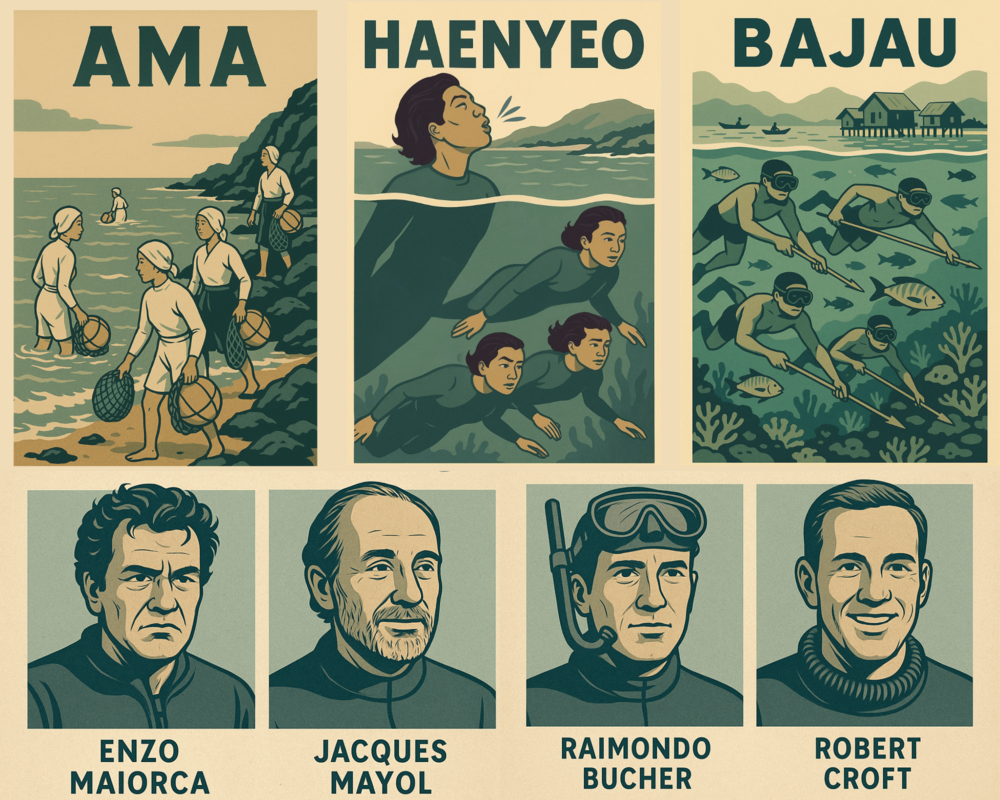

Ama – Japans Perlentaucherinnen seit 2000 Jahren

In Japan gibt es seit über 2000 Jahren Frauen, die ohne Geräte in die Tiefe tauchen, um Perlen, Seeohren (Awabi) und Meeresalgen zu sammeln. Sie heißen Ama, was wörtlich «Meeresfrauen» bedeutet.

- Sie tauchten früher oft nackt oder nur in Leinengewändern, bei Temperaturen um 10 °C.

- Ihre Tauchgänge gingen bis zu 20 Meter tief, mit bis zu 60 Tauchgängen am Tag – und das bis ins hohe Alter.

- Das Besondere: Die Ama sind oft Mütter und Großmütter, die ihre Technik über Generationen weitergeben.

- Noch heute gibt es Ama-Frauen über 80, die regelmässig tauchen – mit erstaunlicher Lungenkontrolle und Gelassenheit.

Die Ama gelten heute nicht nur als kulturelles Erbe, sondern auch als Symbol für weibliche Stärke, Achtsamkeit und Verbindung zum Ozean.

Haenyeo – Koreas Meeresfrauen mit eisernen Lungen

Ähnlich – aber deutlich weniger bekannt – sind die Haenyeo von der koreanischen Insel Jeju. Auch sie sind fast ausschliesslich Frauen und tauchen seit Jahrhunderten in kalten Gewässern ohne Pressluft.

- Die Haenyeo waren und sind oft die Hauptverdienerinnen der Familie – während die Männer an Land blieben.

- Sie tauchen bis zu 10 Meter tief, in der Regel 1–2 Minuten pro Tauchgang, über Stunden hinweg.

- Ihre Ausrüstung bestand früher aus Baumwollkleidung und einer simplen Taucherbrille – heute meist Neoprenanzüge.

- Besonders eindrucksvoll: der «sumbi sori» – der markante Pfeifton beim Ausatmen an der Oberfläche, als Teil ihrer Atemtechnik.

Die Haenyeo verkörpern nicht nur Ausdauer, sondern auch eine Lebensphilosophie, bei der Meer und Mensch als Teil eines gemeinsamen Kreislaufs gesehen werden.

Die Bajau – Nomaden des Meeres

Und dann gibt es noch die Bajau Laut, ein Seevolk aus Indonesien, Malaysia und den Philippinen. Sie sind quasi im Wasser zuhause – wirklich.

- Viele Bajau leben auf Hausbooten oder Stelzendörfern im Meer, teils ohne Staatsbürgerschaft.

- Sie tauchen täglich, um Fische, Seegurken und Muscheln zu jagen – oft mit Speeren, ganz ohne Tauchgerät.

- Das Faszinierende: Wissenschaftliche Studien zeigen, dass die Bajau eine grössere Milz haben als andere Menschen – ein genetischer Vorteil für längeres Luftanhalten.

- Einige von ihnen sollen über 13 Minuten unter Wasser bleiben können – medizinisch dokumentiert sind Tauchzeiten von über 5 Minuten bei 20m Tiefe.

Die Bajau beweisen eindrucksvoll, dass sich der menschliche Körper an ein Leben unter Wasser anpassen kann – nicht nur kurzfristig, sondern über Generationen hinweg.

Krieger, Schmuggler, Schwammtaucher

Die Griechen und Römer setzten Freitaucher als militärische Spezialkräfte ein – gewissermassen die Vorfahren heutiger Kampftaucher. Sie sabotierten feindliche Schiffe, kappten Ankerseile oder platzierten Fallen. Später waren es vor allem Schwammtaucher im Mittelmeer, die in bis zu 30 Metern Tiefe nach wertvoller Ware suchten – barfuss, mit Steinen als Gewicht, und einem Seil zum Hochziehen. Kein Witz.

Die Rückkehr in die Tiefe – mit Wettkampfgeist

Erst in der Mitte des 20. Jahrhunderts wurde das Tauchen mit angehaltenem Atem wieder populär – diesmal nicht wegen wirtschaftlicher Notwendigkeit, sondern aus purer Lust an der Grenze. Die ersten Rekordversuche wurden noch mit schiefem Blick betrachtet. Damals dachte man: «Tiefer als 30 Meter? Das überlebt der Mensch nicht.» Tja… falsch gedacht.

Pioniere der Tiefe – Raimondo Bucher & Robert Croft

Bevor das Freediving mit Medienpräsenz, Rivalität und Rekorddrama international bekannt wurde, legten zwei Männer im Stillen die Basis für alles, was danach kam.

Raimondo Bucher, ein italienischer Militärpilot, schaffte es 1949 als erster Mensch offiziell auf 30 Meter Tiefe – mit einer neuartigen Druckausgleichstechnik, die damals für viele wie Magie wirkte. Statt einfach nur «durchzuhalten», optimierte er aktiv, was im Körper beim Abtauchen passiert. Seine Herangehensweise war technisch, mutig und weit seiner Zeit voraus.

Und dann war da noch Robert Croft, ein US Navy-Taucher, der in den 1960er-Jahren die Grenzen der damaligen Medizin sprengte. Die damalige Lehrmeinung: Der menschliche Brustkorb würde bei 50 Metern Tiefe kollabieren. Croft aber tauchte einfach weiter – bis über 60 Meter, ganz ohne wissenschaftlichen Beifall, dafür mit einer ordentlichen Portion Überzeugung und Mut.

Beide Männer waren keine Showstars, sondern Entdecker. Sie bewiesen: Der menschliche Körper ist zu viel mehr fähig, als man damals dachte – und öffneten so die Tür für jene, die Tiefe nicht nur erreichen, sondern beherrschen wollten.

Enzo Maiorca – Der Temperamentvolle

Enzo Maiorca, der Italiener mit dem unerschütterlichen Willen, war einer der ersten, der diese neu definierten «Grenzen» nicht nur ignorierte, sondern systematisch pulverisierte. In den 1960er- und 70er-Jahren stellte er immer wieder neue Rekorde im No Limits Freediving auf – teilweise über 70 Meter tief.

Sein Stil? Leidenschaftlich, laut, manchmal impulsiv. Enzo war ein Mann, der die Tiefe nicht spirituell suchte, sondern herausforderte. Er trainierte hart, wollte der Beste sein – und war dabei ein echtes Medienphänomen in Italien.

Enzo kam nach Bucher und Croft – und machte daraus einen Wettkampf.

In Interviews sagte er Dinge wie:

«Ich tauche nicht, um zu entspannen. Ich tauche, um zu gewinnen.»

Sympathisch provokant – und genau der Typ, der aus einer stillen Leidenschaft einen internationalen Sport machen sollte.

Jacques Mayol – Der Tieftaucher mit Zen-Moment

Ganz anders dagegen Jacques Mayol. Der Franzose (eigentlich in China geboren) war mehr Philosoph als Kämpfer. Er war fasziniert vom inneren Frieden unter Wasser, integrierte Yoga, Meditation und Atemtechniken in sein Training. 1976 wurde er der erste Mensch, der mit nur einem Atemzug die Marke von 100 Metern Tiefe durchbrach. Ohne Hektik, ohne Drama – mit Achtsamkeit.

Sein berühmter Satz:

«Ich tauche, um den Delfin in mir zu finden.»

Wenn Enzo der Boxer unter den Freedivern war, dann war Jacques der Tänzer.

Dolphin Man – The Life & Legacy of Jacques Mayol (2017) – Dokumentarfilm, der Mayols Leben, Philosophie und Einfluss betrachtet.

Zwei Männer – ein Wettlauf in die Tiefe

Enzo Maiorca und Jacques Mayol könnten unterschiedlicher kaum sein – und genau das machte ihre Geschichte so legendär. Ihre Rivalität begann in den 1960er-Jahren und ging über Jahrzehnte hinweg. Immer wieder wechselten sie sich bei Weltrekorden ab, besonders in der Disziplin No Limits.

- Enzo stellte 1960 seinen ersten Weltrekord auf – 45 Meter tief.

- In den folgenden Jahren steigerte er sich kontinuierlich: 50 m, 64 m, 70 m, bis er 1974 schließlich 87 Meter erreichte.

- 1988, bereits 57 Jahre alt, kehrte er noch einmal zurück und stellte mit 101 Meter Tiefe einen letzten Rekord auf – eine Kampfansage an die Naturgesetze.

Jacques Mayol konterte mit mehr Eleganz als Druck.

- 1976: Erster Mensch über 100 Meter – ein Meilenstein.

- Seine Rekorde lagen zwar meist etwas unter Enzos Bestmarken, aber dafür war er stilistisch und wissenschaftlich prägend.

- Er war Versuchsperson für medizinische Studien, unter anderem zu CO₂-Toleranz, Bradykardie (Herzverlangsamung) und psychischer Belastbarkeit.

Und auch wenn sie öffentlich wie Gegner wirkten – es war eher eine Art Kameradschaft durch Kontrast. Jacques und Enzo trieben sich gegenseitig an.

Ohne Enzos Kampfgeist hätte Jacques vielleicht nie den 100er-Kick gesucht. Und ohne Jacques’ Tiefe im Geiste hätte Enzo sich nicht so oft hinterfragt.

Ihre Rivalität – und Freundschaft – wurde weltbekannt durch den Film «Le Grand Bleu» (1988) von Luc Besson. Darin werden ihre gegensätzlichen Persönlichkeiten als Legende inszeniert: der laute Sizilianer vs. der stille Franzose. Fakt oder Fiktion? Nun, die Wahrheit liegt wie immer irgendwo dazwischen.

Aber klar ist: Beide Männer prägten das Freediving mehr als jeder andere ihrer Zeit.

Le Grand Bleu (The Big Blue) – Romantisierter Spielfilm aus dem Jahr 1988, inspiriert von Jacques Mayol und Enzo Maiorca.

Ein Blick voraus: Vom Risiko zur Sicherheit – Freediving wird erwachsen

Die Ära von Enzo Maiorca und Jacques Mayol war geprägt von spektakulären Rekorden, Rivalitäten und mutigen Abenteuern. Doch bald sollte sich der Sport weiterentwickeln: Ende der 1980er- und besonders in den 1990er-Jahren begannen die ersten offiziellen Verbände, das Freediving klarer zu strukturieren und sicherer zu gestalten.

Neue, regulierte Disziplinen wie Constant Weight, Free Immersion, und Pool-Wettkämpfe wie Static Apnea oder Dynamic Apnea entstanden. Diese Entwicklung führte zu einem professionelleren, weniger riskanten Sport, bei dem nicht mehr nur die Tiefe zählte, sondern auch Technik, Präzision und mentale Kontrolle in den Mittelpunkt rückten.

Im zweiten Teil unseres Beitrags werfen wir genau darauf einen Blick: Wie Freediving vom riskanten Abenteuer zur vielseitigen Sportart wurde – und welche Athlet*innen diesen Wandel prägten.